世は歌につれ⑨

“弟”から見た“姉”島倉千代子

2020年5月号

LIFE

[世は歌につれ⑨]

by

田勢康弘

(政治ジャーナリスト 作詞家一般社団法人「心を伝える歌の木を植えよう会」代表)

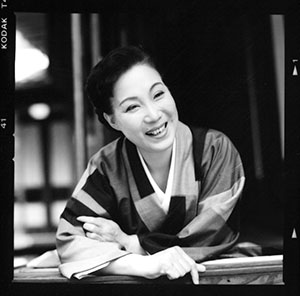

実はかなり明るい人だった(撮影/上杉敬)

私の手元に島倉千代子が愛用していた国語の辞書が何冊かある。いずれも箱の裏側に島倉千代子と名前が書き込んである。さほど忙しくないとき、彼女はよくパラパラと辞書をめくっては読んでいた。10巻ばかりの国語大辞典なども書棚にならんでいた。私と会話している時もときどき言葉の意味を問いかけてきた。新曲の候補となる歌詞が届いた時は、紙に自分ですべて書きおろし、ときどき辞書を開いては「この表現間違っていない?」などと聞いてきた。

『島倉千代子という人生』(新潮社)を書くために、半年ほど観察を続けた。移動の新幹線、飛行機、楽屋、劇場の舞台裏、事務所、自宅の浴室、トイレ以外のあらゆる場所。私自身は家具のような調度品よろしく、あまり動かず、会話もせず一挙手一投足を見続けた。歌もリハーサルから本番まですべて聴いた。

この手法は米国での大統領就任演説を書くときのスピーチライターのものである。すべてを観察し、本人になりきる。島倉千代子はある意味で完璧主義者だった。すべてのことを納得するまでやり続ける。妥協をしない。楽屋に入ってまずやることは紙袋を楽屋の机の横に3種類貼り付けることだ。可燃ごみ、不燃ごみ、台本などの紙類と仕分けして出すためだ。自宅でもそこら中にゴミ袋がぶら下がっている。彼女は私を「ヤス」と呼んだ。6歳半年少の私は弟のような存在だったのではないか。

*

私が東京大学の非常勤講師をしていたとき、私の授業に島倉千代子を招いた。「どんな話でもいいですよ。学生にとっては何を聞いても勉強になるはずですから」と言った。地味な和服姿で教壇に立った彼女は30人ほどの学生に控えめに話し始めた。「今日、ここへ伺うために赤門をくぐってまいりました。実は私、赤門をくぐるのは今日が3回目なのです」。3回目というところに学生たちはちょっとざわめいた。「最初に赤門をくぐったのは昭和44年1月、東大紛争安田講堂攻防戦のときです。一体何が起こっているのか、この目で見たいと思ってつれてきてもらいました」。社会を揺るがす大事件が起きているときに、歌手だからといって無関心でいていいはずがない、島倉千代子はそう考える人だった。

「2回目に赤門をくぐったのは平成5年の1月。東大病院での診察で乳がんと宣告されました。そして今日が3回めです。私の人生は赤門をくぐるたびに大きく変わります。今日、みなさんにお目にかかれてきっと私の人生はいい方に変わるような気がします」。授業のあと学生たち主導で歓迎パーティーが開かれ、学生たちが歌い、彼女も何曲か歌った。島倉千代子の歌など聞いたことのない学生たちと演歌歌手との不思議な交流は夜遅くまで続いた。

私の観察はずっと続いたが、島倉千代子はなぜか私の本業の政治ジャーナリズムに興味を持ち始めた。どうしても政治家の講演が聴きたいという。たまたま行ったのが小泉純一郎関係の講演会だった。そこで小泉・島倉の初対面が実現し、それがのちに小泉首相の国会答弁「人生いろいろ、会社もいろいろです」となった。特定の企業からヤミ給与をもらっていたのではないかという野党の追及への答弁で「不真面目だ」と批判を浴びた。

島倉千代子は音楽関係者から「カンバン」と呼ばれていた。看板歌手という意味だろう。だからだれも彼女の言うことに反対する人はいなかった。私は違う世界の人間だし、だれよりも彼女の歌を聴いているのでときどき異を唱えたり、はっきりモノを言うこともあった。とくに新曲の解釈や歌い方について意見を述べた。周りから異論を唱えられたりすることがほとんどないせいか、島倉千代子はそれを面白がっていることもあった。が、言い合いになり涙を浮かべて食ってかかられたこともあった。生活の9割は歌にまつわることだった。人間関係でいえば、100%といっていいと思う。

*

あるとき彼女は何を思ったのかこういうことを言った。「私がいいと言わない限り、人前で私の歌を歌わないでね」。島倉千代子の歌で「ヨコハマ・ビギン」(作詞・作曲中山大三郎)というデュエット曲がある。男のパートは中山大三郎が歌っているが、舞台で毎回歌うわけには行かない。それで私が男のパートを歌っていた。そうすれば男性歌手を呼んでギャラを払ったりしないですむ。いま歌の世界にどっぷりとつかっているが、そういうわけで島倉千代子の歌は人前では歌えない。自分が命を削るようにして歌っている歌を素人がいい加減な気持ちで歌うな、と言いたかったのかもしれない。

「静岡のお寿司屋さんへ行くからついてきて」と言う。ファンからの手紙で、「高齢の母親が死ぬ前に島倉さんのナマの歌を聴かせてあげたいので、自宅においで願えないか」という息子からの頼みだった。寿司屋の2階で彼女はアカペラで「東京だヨおっ母さん」を歌った。ほとんど動けない母親の目から涙がこぼれおちた。

このくだりを私は『島倉千代子という人生』に書いた。しばらくして忘れたころにあるパーティーで作詞家の阿久悠が近寄ってきて「助六寿司はどうして知っているの」と聞いてきた。「?」。何のことかすぐに思い出せなかった。「あれはほんとうにいい話だったね。よく行く寿司屋なので話は聞いた」と語った。阿久悠の話を伝えそびれているうちに2人とも旅立ってしまった。(敬称略)