リーダーに聞く! 大竹尚登・東京科学大学理事長/「149人の女性枠」創設/世界に羽ばたく第一歩!

2025年4月号

LIFE

[リーダーに聞く!]

by

松本美奈

1963年生まれ。東京工業大学大学院理工学研究科機械工学専攻博士後期課程中途退学。同大副学長などを歴任、2024年10月から現職。

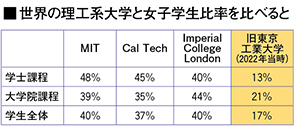

世界の有力大学では半数近くを占める理系女子、「リケジョ」の割合。だが日本では、政府が増やすための施策を展開しているものの、まだひとにぎりしかいない。ここに斬り込んだのが、2024年10月に東京工業大学と東京医科歯科大学が合併して誕生した東京科学大学だ。入試に他の国立大学を圧倒する計149人の「女子枠」を設けたのだ。その狙いと展望を同大理事長の大竹尚登氏に聞いた。

――出願状況をご覧になっての感想を。

大竹 女子枠149人に対して572人なので、入試として機能していると理解しています。

――なぜ、女子枠を増やしたいのですか。

大竹 二つの観点からお答えします。まず教育の観点です。東工大時代から、1年生の必修科目では13人が1グループになり、グループワークに取り組みます。女子学生比率が2023年度までのような10%だと、女子学生が1人しかいないグループが必ず出ます。これが24年度のように15%になると、2人になるのです。女子学生は「安心感が全然違う」と喜んでくれました。

研究の観点では、私の研究室でもかつてゼロだった女子学生数が4人にまで増えたら、コミュニケーションが活性化し、研究の質も上がったと感じました。日本人男性だけの均質な集団ではなく、女性や外国人留学生ら多様な人たちが空間を共にし、切磋琢磨を重ねる――ダイバーシティは研究面でも大事だと実感しました。

親と教員の「アンコンシャスバイアス」

――旧東工大では女子比率はずっと低迷してきました。なぜだとお考えですか。

大竹 特別な調査はしていませんが、私自身は構造的な不平等の結果だと考えています。社会構造であり、認識の構造の問題でもあります。

例えば「エンジンの爆発のタイミングを研究している人がいて」という話をすると、その聞き手は必ず「その『彼』はどういった観点で研究しているのか」と質問してくるのです。彼か、彼女か話していないのに、聞き手は男性だと思ってしまうのですね。アンコンシャスバイアス(無意識の偏見)はなかなか変わりません。

中でも、親と教員のアンコンシャスバイアスは深刻です。親、それも母親の「女の子が理工系なんて」という思い込みが次世代に作用しているのではないか、と感じます。結果として、理工系、特に機械と電気をめざす女子が最も少なくなっています。でも、企業は間違いなく女性のエンジニアを求めています。我々もそれに応えたい。

――なぜ入試、それも「女子枠」という方法で女子比率アップを考えたのですか。

大竹 そのきっかけの一つが、サマーチャレンジです。本学キャンパスに高校生を招き、2泊3日で大学レベルの授業をし、ディスカッションを経て受験の候補者を選ぶのです。ある年の候補者は50人中8人が女性。試験の結果、合格者10人中4人が女性で、キラッと光る女性がかなりいることに気づかされたわけです。しかも、この入試で入ってきた学生は、大学院でも指導教員の評価が抜群に高い。こうした総合選抜に近い入試は男女ともに才能を発掘できるし、一般入試を受けにくる女子よりも比率が高くなることがわかったのです。

――一般入試では女子は受からないのですか。つまり、女子の方が、成績が悪いと?

大竹 そんなことは全くありません。そもそも受けに来てくれないのです。

――女子枠の数字の根拠を教えてください。この積み重ねで、何年後にどんな大学になると想定しているのでしょうか。

大竹 まずは女子比率20%を目指すため、各学院(学部に相当)で定員を設定してもらいました。この数字は学院主体で検討すべきものです。受け入れ態勢や教育とかかわってきますから。中でも工学院(工学部に相当)はずいぶん頑張っています。70人という枠ですから。

――人口の男女比率はほぼ半々なのに20%が妥当な数字と言えますか。

大竹 少数派の方々がある程度心地よく過ごせるとされる「下限臨界」でしょう。

――「2割の壁」を抱えている東京大学は、自らの調査で深刻なハラスメント問題を抱えていることを明らかにしました(2020年度「東京大学におけるダイバーシティに関する意識と実態調査」報告書。男子学生だけでなく男性教員によるセクシャルハラスメントが横行している現実を明らかにした)。2割で心地よく過ごせるというお言葉に違和感があります。

大竹 私も同感です。個人的にいえば、安全領域は最低でも3分の1です。

10年後は3人に1人が女子学生に

――入り口の拡大だけでは支援にならないとみています。入学後にどう支援するか、ハード、ソフト面での整備を説明していただけますか。

大竹 2017年には女子寮を増やしました。メーンキャンパスの大岡山まで徒歩で通える女子寮は100人以上が暮らせるようになっています。まだ6割ぐらいしか入居していないので、余裕があります。大岡山の学生食堂もリニューアルしてきれいにしました。女性を意識した健康的なメニューをそろえ、学生からは好評です。

女性用に休養室も設けています。どこに設けているかは、Webサイト上ではオープンにしていません。安全面での配慮で学内の女性にしか知らせていません。トイレの個室数も建物によって異なりますが、私が学生時代とは格段の差です。

女子学生向けの奨学金も昨年度設けました。原資は、2016年にノーベル生理学・医学賞を受賞した大隅良典栄誉教授の寄附です。返済不要の給付型で、女子のほか、親が非大卒の学生、地方出身者も合わせて30人。多様な背景を持つ人たちに本学を目指してもらいたいのです。

――女子学生が増えることで、どんな大学を目指すのですか、いつ頃までに?

大竹 2030年には女子学生比率は2割を達成するでしょう。今から10年後には女子学生が3人に1人になっていてほしい。国内のいろいろな地域から、或いは海外から、障害のある学生も学びに来るキャンパスにしていきます。

多様な学生を包摂した大学は、社会課題と常に向き合える大学です。それぞれの出身地で得てきた問題意識、アンテナを通して、現代の課題をどう解決していくかの視点に満ちた大学です。例えば温室効果ガスの排出をどうしたらゼロにできるか、コロナウイルス禍のような事態をいかに防ぐか、多様な背景を持つ人が糾合するのです。

その第一歩が女子学生比率の向上です。私たちの大学では、教員全員がアンコンシャスバイアスのテストを受けています。実はテストの結果、わずかですが私自身にもバイアスがあったことを正直に白状します。「女だから」「男だから」などという時代を過去のものにするため、これからも行動を続けます。

(聞き手 松本美奈 教育ジャーナリスト、上智大学特任教授、元読売新聞記者)