本誌独占/追悼「側近秘書」が観た至近距離の「渡邉恒雄」像/三山秀昭・読売新聞元秘書部長・秘書役

2025年2月号

POLITICS

[巨星墜つ]

by

三山秀昭

(読売新聞元秘書部長・秘書役)

生前の渡邉主筆(読売HPより)

読売新聞グループの総帥・渡邉恒雄主筆の死去が読売オンラインの速報で流れた十数分後だった。「FACTA」の宮嶋巌編集長から電話が入った。「巨星墜つですな。次号に追悼文を書いてくれませんか」。私は悲報をすでに知っていたが、あまりに素早い寄稿の求めに編集者の性(さが)を感じた。「考えさせてほしい」と留保した。

数日間、新聞、テレビの報道をくまなく見た。一連の報道では、死去当夜のテレビ朝日「報道ステーション」での大越健介キャスターと、ゲスト出演の御厨貴・東大名誉教授のコメントは「深い」と感じた。それもそのはず。大越氏は「NHK時代の最後の大仕事」として渡邉氏に足掛け三年、八回のロングインタビューを敢行していた。NHK総合とBSでの「独占告白 渡邉恒雄~戦後政治はこうして作られた」の昭和編、平成編、戦争編のインタビュアーだった。

御厨氏はオーラルヒストリーの泰斗で、計十一回インタビューを重ね、『渡邉恒雄回顧録』(中央公論新社、二〇〇〇年一月初版)として刊行されている。私は当時、読売新聞の秘書役。御厨インタビューのすべてに同席し、録音し、資料探しやファクトチェック、ゲラ直しを担った。何とも読みにくい癖のある渡邉氏の手書き原稿「まえがき」が今も手元に残る。日経新聞の一面コラム「春秋」や客員編集委員・芹川洋一氏の「評伝」は読みごたえがあった。芹川氏は「FACTA」にも寄稿、出色だった。これらを除けば、メディアの取り上げは渡邉氏という人物を遠景として見た「ナベツネ」論だった。一般紙、スポーツ紙、テレビも「政界、メディア、プロ野球界のドン」という論評が大半だった。「週刊文春」の記者二人が広島まで押しかけ、長時間の取材も受けた。彼らの関心の的も掴めた。これらを見聞きして私は宮嶋編集長に「原稿書きます」と返答、「ただ、元秘書として限界があるよ」と念を押した。

1回目の秘書部長を3年9か月と12日勤め、政治部長を内示された(95年2月)。前年末から社内に懸念すべき空気があり、「政治部長はS君など適任者はほかにいますが、あなたの秘書部長は私以外に見当たりません」と泣いて抵抗。「当初の約束どおり『政治部長にしてやる』と言うのに、それを断るとはわからん奴だな」と押し切られた。これが2度目の秘書部長、秘書役に繋がる

延べ三回の秘書部長、政治部長、秘書役、経理局長、巨人軍代表、系列テレビ局の経営陣など三十余年の私と彼との関わりを年末年始に振り返った。音声を聞き直し、当時の手帳、黒表紙の日記風ノート約二十冊を読み直した。その上で「至近距離で観た渡邉恒雄像」を綴る。しかし、「論」はすでに様々に書かれているので避ける。「近景」でのファクトやエピソードで紡いでいく。

「なぜキミが秘書なのか」

それは突然だった。一九九一年五月二日、私は読売新聞五階(当時) の政治部で夕刊デスクだった。「三山クン、副社長が呼んでるぞ」と北原健児政治部長から言われ、八階の副社長室に出向いた。「オーッ来たか。実はナ、俺、午後三時からの臨時取締役会で社長になるんだ。ついてはキミに秘書部長になってほしいんだ」

二日前の四月三十日、読売新聞名誉会長の務台光雄氏が九十四歳で亡くなった。事実上のトップだった。社長は読売新聞中興の祖・正力松太郎氏の女婿で元自治事務次官の小林輿三次氏だった。翌日、水上健也副社長が小林社長に「声涙ともに下る説得」を試み、会長に退いてもらい、「渡邉社長」を内定させていたようだ。

「あのー、なんで私が部長の秘書なんでしょうか?」。渡邉副社長は私が若手政治記者のころの政治部長。思わず「部長」と言った。

「なぜキミが秘書なのか。俺には率直にモノを言ってくれる人間はいる。キミも知っている氏家(後の日本テレビ社長、議長)や健ちゃん(水上編集主幹、後の会長)だ。ただ、社長ともなると率直な意見は下からは入りにくくなるものだ。その点、キミはあの『江川の空白の二十四時間』の時、正力亨オーナーの臨時秘書としてオーナーや俺たちに『おかしいことはおかしい』と率直にモノ申していた。そういう点を買うんだ。気付いたことは率直に言ってほしい。いずれ部長で政治部に返す。もう取締役会の時間だ。以上」

私は入社以来「記者」だったが、こうして渡邉社長誕生と同日に全く畑違いの女性秘書数人を束ねる「秘書部長」としてスタートを切った。「主に合わせるのではなく、近くにいながらも距離を置いて見て、気になることを直言するのが自分の役目」と思うことにした。

「ナベツネ」か「ワタツネ」か?

世間一般ではスポーツ紙が名付け親の「ナベツネ」だろう。しかし、盟友・氏家斉一郎氏ら東大時代からの仲間は「ワタツネ」と呼んでいた。中曽根康弘元首相は「ナベさん」だった。近年、読売社内では「主筆」と呼ばれているが、私は秘書部長として「社長」と呼んでいた。

「渡邉さんも泣くんですね」

ジャイアンツのパーティで歓談する渡邊オーナーと長嶋監督。右が三山

社長の涙を三回目撃した。私の日記風ノートによると、最初は社長就任二日目、築地本願寺での務台氏の密葬での出棺時。「多くの参列者の中で、渡邉さんと角田さん(務台さんの秘書)が涙ぐんでいた」と観察風に記している。次は九二年八月、旧東京高校同学年の岸田文武代議士(岸田文雄前首相の父)の葬儀で、友人として弔辞を読んだ場。涙を隠そうとせず、嗚咽で弔辞が何度か中断した。戦時中の「青春」を共にした仲間の絆を知った。三回目は九四年十月三十日、長嶋ジャイアンツが日本一になり、銀座でのパレード前の読売本社での優勝報告会。「読売創刊百二十年、巨人軍六十年の年に日本一。満願だ」と極まり、涙ぐんだ。長嶋監督は「渡邉さんも泣くんですね」と驚き、率直な感想を私に漏らした。

持ち歌? 「湖畔の宿」

渡邉さんの歌を聴いた人は限られるだろう。副社長・論説委員長時代からの秘書・藤田咲子さんの入社二十周年の祝いを秘書仲間で開いた時のこと。彼女は私にとっても“戦友”だった。社長自身の二日遅れの誕生日(六十六歳)祝いも兼ねていた。居酒屋での会食後、カラオケルームで突然、「俺も歌う」とマイクを握った。「湖畔の宿」「知床旅情」、三曲目の英語の歌はカラオケに曲がなくアカペラだった。「日頃のストレスを忘れようとしている」と私のメモにある。「湖畔の宿」は銀行首脳との宴席でも耳にしたが滅多にないことだ。

清酒「立山」とマッチ棒

政治家や経済人との会食の席では、女性の同席を好まなかった。もっぱら国際情勢、政局、政策論、時には猥談も混じった。酒は私の故郷・富山県の名酒「立山」でもっぱら手酌。お酌を受けると酒量が分からなくなるからだ。徳利一本飲むごとにテーブルにマッチ棒を置き「三本が限度」と自主ルール。しかし、宴席で相手方が「もう一本どうですか」と言うと、チラッと末席の私を睨んでマッチ棒一本をサッとテーブルの下に落とし「まだ二本だよな」とおどけて見せた。千葉県八千代市でのゴルフの帰り、子息・睦さんと我が家へ立ち寄った。「ジャガイモの茹でたのはできますか?」と言い出し、わが女房を慌てさせた。一流料亭で「最後にラーメンある?」と注文、厨房を驚かせた。食は庶民派だった。

夫婦は同室で寝るべし

「僕が過去に付き合い、フラれたりした二十七人のどの女性より、君が美人だ」とプロポーズして結婚したのが篤子夫人。元劇団女優、写真家の専属モデルだった。社長就任後も名刺入れにモデル時の写真を忍ばせていた。「これを入れておかないと女房に疑われるんだよ」

九九年十月十二日午前九時半、未明まで本を読みふけり、まだ眠っていた渡邉さん。通いの家政婦さんに「奥様が大変です」と起こされた。クモ膜下出血だった。緊急手術で一命はとりとめたが、後遺症が残った。「夫婦別室だったので異変に気付かなかった」と後々まで後悔、その後は会う人ごとに「夫婦は別室で寝てはダメ」と真剣に説いていた。その年の六月に新聞協会会長に就任、宇都宮市での新聞大会に初めて会長として出席予定だった。しかし、大会での挨拶原稿を書き、「俺は新聞大会には行けない。これを副会長に代読してもらってくれ」と夫人の看病に専念。逆に篤子夫人は元気なころ、社長の健康を心配する周囲の声に対し、「記者としてあれだけ好きな事やって来たので彼に天命が来れば仕方ないのよ」。本人は「僕は二十四歳まで童貞だった。結婚後は一夫一婦制を守っている」とも語っていた。

テレカに残るゴルフスコア

実は彼がワシントン支局長時代に記者仲間たちで定期的にやっていたゴルフコンペの成績表が手元にある。私も彼より十年以上遅れてワシントン特派員になった際、先輩たちの成績一覧資料を入手した。当時はワシントンを訪れる日本からの閣僚や財界人が、ゴルフのカップを贈呈していく習わしがあった。その争奪戦をプレスや大使館、ビジネス界の常駐者で開催していた。NHKの磯村尚徳氏(後の「ニュースセンター9時」のキャスター)らの名前も散見される。

一九七〇年十月十一日、中曽根防衛庁長官杯コンペ。ここで渡邉氏はアウト55、イン55計110、ハンデ36、ネット74で優勝している。中曽根氏との因縁はこんなところにも。前回優勝者が幹事として記録とコメントを残している。「大杯を手にして『本当かね』とホッペタをつねった渡邉君のムジャキな顔が忘れられない」とある。ワシントン記者会では国際ルールに基づき、ハンデ50まで認められていたことを付記しておこう。ちなみに磯村氏はハンデ9だった。

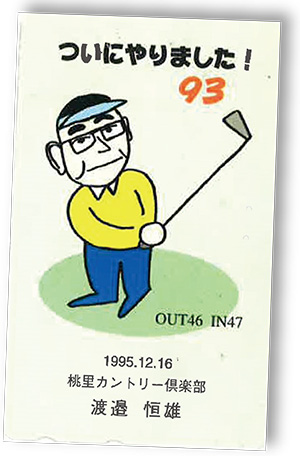

ゴルフで「驚異」の93を出した時のテレカ。ホールインワンでテレカやクオカードを記念に配る人は多いが「100切り」テレカは極めて異例

社長就任後もゴルフで100を切ることはなかった。「ゴルフの本は『こうすれば上達する』というものばかり。『自分はこうだから100を切れない』いう逆説教本を出版するか」と考えたことも。ところが突然変異が起きる。九五年十二月十六日、栃木県桃里CCで46、47の93を出した。一度も100切りのない人が一挙に93だという。翌日、「パットのOKも数えたんでしょうね」と冷やかすと「何言うか。当たり前だ。なぜかパットがポンポン入ったんだ」。児玉明子秘書(現秘書部長)にイラストを描いてもらい、テレフォンカードを作った。「ついにやりました!93」の言葉を添えて、友人らに送った。一枚は今も私の手元にある。テレカはもう使わないので、このまま仕舞っておくか。

信じやすく、騙されたことも

圧倒的に「発信の人」だった。新聞界他社首脳や他球団のオーナー、政治家、経済人と会えば、自論を速射砲のように連発、相手が反論せずに頷いたり、「そうですね」と相槌を打つと「A社社長もわかってくれた」となる。結果的に「騙された」ことも時折あった。また、昔からの付き合いのある人には義理人情に厚く、利用されたことも。

秘書として楽だったこと

大企業の社長秘書ともなれば、社内外での社長の挨拶原稿を下書きするのが仕事の一つだろう。しかし、彼の場合、挨拶はアドリブが多く、それが時に失言のタネにもなった。重要な会議やイベントでの挨拶は、自ら原稿を書くのが常だった。私は事実関係や以前の発言との矛盾点のチェックをするのが主な役目。細かくチェックして指摘すると「主筆の原稿を手直しするのか」と言いつつ、こちらの言う通りにしてくれたり、再直しもした。月刊『文藝春秋』から「サッカー、私のJリーグ論」を頼まれて書いた原稿に、広報部長が大量の赤字直しを入れた。それを見て「こんなにも直しがあるのか」とつぶやき、「分かった。この原稿は全文ボツだ。文春に断りの電話入れておいてくれ」。秘書部長や広報部長はファクトチェックに最も神経を遣った。

活字が廃れば日本が廃れる

新聞に限らず、書籍、出版など活字を特に重視する人だった。中央公論の嶋中雅子社長から経営支援を懇請され、かつて自ら入社試験を受けて入社が叶わなかった中央公論社を救済したのも「中公の出版文化を消してはならない」との思いが強かったからだ。また、新聞に載る週刊誌の広告について、『週刊現代』と『アサヒ芸能』のヌード表現がひど過ぎると問題視、読売だけが両誌の広告を拒否した。新聞の品位を保つことで再販制度を維持する狙いだった。消費税の軽減税率適用の際も「書籍、出版も新聞と同じ軽減税率の対象だ」と奮闘した。しかし、「週刊誌のヌードやスキャンダル報道など出版界には税の恩恵は無理」と政治の側が拒否、新聞と食料品だけが軽減税率対象となった。「本を読まない、新聞も読まないでは活字文化が廃れ、日本人がダメになる」と嘆いていた。

「社主家」の解消と労組への気遣い

読売新聞は一九五一年から二十年間「社長」が存在しない異様な会社だった。読売中興の祖の正力松太郎氏が政治家、時に閣僚だったことと無縁ではない。ただ、松太郎氏は長く「社主」として君臨、紙面に社主の動向を記した「正力コーナー」まであった。松太郎氏が六九年に死去、長男・亨氏が「社主」を継いだが権限は限られ、巨人軍オーナーが主な肩書だった。渡邉氏は「そもそも新聞は社主家の所有物であってはならない」と繰り返していた。その反作用で労組との向き合いでは神経を遣った。私がアレンジした組合役員との会食では委員長や書記長に「ですます調」で話し、お酌までして「何でも聞いてください」と会社役員にも話していない構想を率直に吐露していた。「正力ファミリーはいずれ排除する」と口にしていたが、亨氏が二〇一一年に亡くなった後、「社主」は存在していない。時間をかけ、周到に布石を打ってきた。朝日新聞も長らく村山家、上野家の両社主家の存在が「悩みのタネ」だった。しかし、村山美知子社主の死去を受け、二〇年六月に「社主」を廃止した。

「盤石」の「大往生」

渡邉社長就任初日、そして私の秘書部長のスタートの日に「トップに率直にモノを言え」が私へ注文だったことは前述した。少しだけだが、それを遂行したと思うのは自賛か。調子に乗り過ぎて時にうるさがられ、叱られたことは百回を下らないだろう。出勤停止三日も命じられた。ただ、あまりにも彼が「ドン」だったので「『社長がコケたら読売全体がコケる』という組織では危ない」との思いが強かった。秘書としてそんな場面に何度出くわしたかわからない。ただ、社長就任時に何人か存在した「ごもっとも」タイプの役員や、忖度ばかりの役員は近年、いなくなった。

日本テレビもよみうりランドもかつての「正力ファミリー」のものではなくなっている。読売メディアグループ全体は若返りと組織化が深化した。「盤石の体制」(この言葉が好きだった)を敷いて渡邉「社長」は九十八歳で逝ったとも言える。

自分の葬儀や「お別れ会」で流す「渡邉恒雄葬送曲目集」を自ら選曲し、テープを準備、生前、中曽根元首相に「終生一記者を貫く渡邉恒雄の碑」という墓碑まで書いてもらってある。本人が『私の大往生』(文春新書)に書いたように自ら「大往生」と思っているように私には思える。

我流の短歌一首

私は昨年春、叙勲の栄に浴した。「オバマ米大統領の歴史的広島訪問への関与」も「功績調書」にある。叙勲を受けると祝意の返礼に記念品を送るのが習わしという。私は『記事で綴る私の人生ノート』(文藝春秋社)を上梓し、渡邉さんにも贈呈した。今、被爆地ヒロシマで「被爆、戦後八十年」を迎え、定点観測しながら「書く」ことと「語る」ことを続けている。ただ、秘書部長になった際、読売政治部の先輩で三木武夫首相の首席秘書官になった中村慶一郎さんが教えてくれた言葉を噛み締めている。「Passion for Anonymity」。「匿名への情熱」と直訳しておこう。第三十二代米大統領フランクリン・ルーズベルトの補佐役ハリー・ホワイトの言葉だ。「補佐役たる者は匿名にこそ情熱を持ち、そこに喜びを持て」という意味。「秘書」である以上、「私事」でも関わりはあった。㊙事項は公私とも数えきれない。しかし、「秘書の秘は秘密の秘」でもある。「守秘義務」云々以前の問題だ。このため、この原稿も宮嶋編集長や読者が期待した際どいものには程遠いだろう。お許し願いたい。

随分鍛えられた。新聞とテレビという双方のメディアで多様な経験をさせてもらった。特に広島ではオバマの歴史的訪問の仕掛けにも関与できた。ただ、『人生ノート』の出版後は暇を持て余し、「喜寿の手習い」で短歌に手を染めつつある。我流の拙い一首で締めたい。

ボス逝くか 白寿とは言え「ついにか」と

思い出巡る 師走あけぼの