「日本原電」に隣接5市長の匕首

その気になればいつでも東海第二を止められる「事前了解」権を巡り、原電と首長が大バトル。

2019年1月号 LIFE

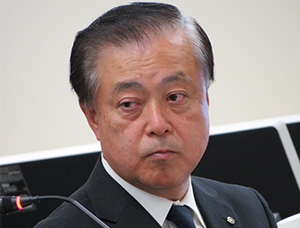

日本原電の村松衛社長

東海第二原発を運営する日本原子力発電の和智信隆副社長の不用意な発言が、周辺自治体の憤激を買い、地元の理解を得る前提となる信頼関係をぶち壊した。原電は2018年3月、立地自治体の茨城県と東海村に加え、隣接5市(水戸、日立、ひたちなか、那珂、常陸太田)と、新たな安全協定を結び「実質的な事前了解」権限を与えていた。発端は、東海村と隣接5市が構成メンバーの「原子力所在地首長懇談会」で和智氏が「(新協定には)拒否権という言葉はない」と発言したこと。「何を今さら」と怒り心頭の首長懇談会は「1市村でも事前に了解しなければ再稼働させない」との共通認識を表明。和智氏は発言を撤回、陳謝したが、後の祭りだ。

再稼働や運転期間延長に必要な安全審査を終えたとはいえ、原電が東海村と隣接5市の理解を得るのは至難の業だ。他の原発は立地自治体の了解で再稼働できるが、東海第二は例外だ。件の首長懇談会の「事前了解」を得なければならないからだ。

双方のホンネが激突!

東海第二原発と向き合う首長懇談会が発足したのは、福島第一原発事故の翌年(12年)2月。主導したのは、元東海村村長の村上達也氏だった。第1回会合で村上氏は「東海第二の周辺30㎞には約100万人が住む。東海村だけで原子力の問題を考えることはできない。その再稼働については、隣接自治体も立地自治体と同等の権限を持つ必要がある」と宣言した。東海村だけでなく隣接5市まで安全協定の当事者とする「茨城方式」は、日本原子力史の画期だった。

本誌は18年3月に原電と東海村を含む6自治体が新協定を結ぶに至る、首長懇談会の議事録(計50ページ)を独自入手した。そこに記された交渉経過を辿ると、新協定第6条の「実質的事前了解」権は不透明であり、原電の村松衛社長が「一自治体でも納得いただければ、とことん協議させていただく」と述べたように、明確な対応方針は示されていないことがわかる。さらに5年半に及ぶ交渉を経て、地元首長が原電に不信と怒りを増幅させたことがよくわかる。

議事録を振り返ると、6首長は懇談会発足直後に安全協定の枠組みの拡大を要求。翌13年3月、再稼働には6市村の了解を必要とする改訂案を提出したが、原電は「安全協定の見直しについては、総合的に調整が必要なので当面の措置として覚書を交換する」(13年12月懇談会)と主張。これに対して14年3月懇談会では「立地自治体と同じリスクを負っているのに同等の権限を持つことについて覚書では明確にならなかった」(那珂市長)と、首長の不満が続出した。毎回のように協定見直しを迫る首長に対して原電は「3・11以降、協定見直しをした電力会社と自治体はない」などと煙幕を張り続けた。業を煮やした6自治体は、第8回懇談会(16年7月)で早急に協定見直しの時期を示せと強く要求。5カ月後に開かれた第9回懇談会(16年12月)で双方のホンネが激突した。

原電側は「東海村同様に隣接5市にも懇切丁寧に説明する」とし、事前了解に関する規定の創設を拒み、「安全協定の枠組みには、県と立地自治体の長い歴史的経緯がある。原電1社では判断できない」とはねつけた。このゼロ回答に「一体、今まで何をやってきたのか。市民や市議会に説明ができない」(常陸太田市長)、「口約束ではなく成文化すべき」(日立市長)と、自治体側はいきり立った。

すると原電幹部が衣の下の鎧を見せるように言い放った。「安全協定が『再稼働』まで規制すると考えているなら、それは違う。安全協定は発電所が動きだしてからの仕組みであり、運転後でも議論できる」と。要は「協定は法律ではない。地元の同意なしで再稼働することは法的に可能」という、3・11前の「原子力村」の通説をぶったのだ。

村上氏の壮挙「茨城方式」

首長たちが怒るまいことか――。「協定は再稼働の可否も含めたもの。ここにいる首長をはじめ、県民すべてがそう理解している。いい加減なことを言うな」(水戸、ひたちなか、常陸太田3市長)と憤慨し、散会となった。 同席した自治体職員は「首長たちの怒りは尋常ではなく、当分、交渉はないと思った」と振り返る。ところが一転、原電が軟化する。法的根拠はともかく、政府が「再稼働には地元同意が必要」との認識を示しており、さすがに「決裂はまずい」と考えたのだろう。その結果は、18年3月に曖昧さを残しながら「実質事前了解」を盛り込んだ新協定が結ばれた。

思わずホンネを漏らした和智副社長は元敦賀原発発電所長。安全協定を隣接自治体に拡大すれば再稼働のハードルは高くなる。「拒否権はない」と突っぱねなければ、東海第二は永遠に動かなくなると考えたのだろう。原電上層部には立地自治体と型通りの協定を結びさえすれば、原発を動かせるという3・11前の驕りと過信が残っているようだ。

そもそも村上元村長が「脱原発」に舵を切ったのは、原電への拭い難い不信があったからだ。発災時、原子炉緊急停止から冷温停止まで、なぜ、3日半もかかったのか――。復旧作業中に何があったのか、原電は説明しようとしない。村上元村長が震え上がったのは、非常用電源設備の防護壁が完成したのが、大震災の2日前だったこと。もし、数日前に津波に襲われていたら、東海第二も「全交流電源喪失」になった可能性があった。ところが、原電から村上氏への説明は一切なかった。村上氏が、それを知ったのは、3・11から7カ月が過ぎた11年10月。真実を伝えたのは原電ではなく、当時の細野豪志原発担当大臣だった。

商業用原子力発電発祥の地、東海村の村上村長に染みついた「安全神話」は抜け落ち「原電は信用できない」と公言するようになった。その村上氏が大震災から1年後に仕掛けたのが隣接5市を加えた首長懇談会であり、画期的な「茨城方式」による安全協定見直しだった。

隣接自治体の市会議員は「県民の約7割が再稼働に反対している中で統一地方選(19年4月)が行われる。拒否権は絶対に譲れない」と言い切る。実際、11月に行われたひたちなかの市長選では、無所属の新人が自民党や電力業界などが推す元県職員に大勝した。地元首長は、その気になればいつでも東海第二を止められる事前了解権を得ることで地元議会・住民の理解を得たい。村上氏が仕掛けた隣接5市長の匕首が、原電の喉元でギラリと光っている。