「デジタル文化財」シアターへの招待

鑑賞者は展示物や文化財の三次元的空間を往来。新境地を拓くVR(ヴァーチャル・リアリティー)ミュージアム。

2011年2月号 LIFE

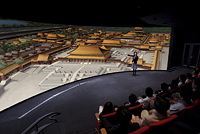

印刷博物館VRシアターで上演された『故宮』(製作・著作 故宮博物院/凸版印刷)

「芸術作品は、それが存在する場所に一回限り存在するものだけれども、この特性、いまここにあるという特性が複製には欠けているのだ」

批評家のヴァルター・ベンヤミンがそう記したのは70年以上も前のことだが、デジタル技術の高度化に伴う複製技術の進化が日本のミュージアムの姿を変えている。

芸術作品や文化財の「オリジナルの神話」に対するVR(ヴァーチャル・リアリティー)の挑戦というべき、新しい展示や公開も広がりつつある。コンテンツとしての多様な利用へ向けた試みとともに、次世代のミュージアム像が浮かび上がる。

昨年5月に発足した一般財団法人デジタル文化財創出機構は学術界を中心にデジタル技術の利用による文化財の保存や研究、展示や公開の新たな役割へ向けた活動を目指している。研究者やコンテンツ制作者らの人材育成や、保存と研究を通した「デジタル文化財」の新たな展開を通して官民が保有する美術作品や文化財の保存と蓄積、活用を図る。

凸版と国立博物館がタッグ

コンテンツのデジタル化に伴う美術館や博物館の展示、公開をめぐってこの間蓄積を重ねてきた事業の一つが、凸版印刷と東京国立博物館が組んだミュージアムシアターである。

凸版印刷は10年以上前から、国宝の文化財や建築物、アンコールワットなど世界遺産や遺跡を中心に文化財のVR化に力を注いできた。

このなかには北京の故宮博物院とともに現地に共同で設立した「故宮文化資産デジタル化応用研究所」の制作による『故宮VR<紫禁城・天子の宮殿>1~3部』、ミケランジェロが描いたといわれる天井画を持つローマのヴァチカンの『システィーナ礼拝堂』、奈良・興福寺で再建が始まった中金堂を完成に先立って可視化した『よみがえる興福寺中金堂』、デジタルアーカイブ化を行い精細な可視化で人気を集めた『阿修羅像』、壮大な南米ペルーの地上絵を再現した『ナスカ』など、合わせて30以上のコンテンツが含まれる。

東京・飯田橋の印刷博物館のVRシアターのほか、東京国立博物館(TNM)の資料館内ミュージアムシアター、関西電力PR館、北京の故宮博物院の故宮文化資産デジタル化応用研究所、南米ホンジュラスの国立博物館にVRシアターを導入。前述のコンテンツはこれらの専用劇場で公開されてきた。

VR作品は、実物の文化財をデジタル技術で収録するうえで高精細の三次元形状計測データや色彩計測データで処理して、リアルな視覚認識をはるかに超えた作品像を鑑賞者に提供する。また、実際の展示では見ることができない上空からの俯瞰や肉眼では見えない微細な表現を視覚化するなど、実物の展示ではとらえられない作品の細部をVRで提供することができる。

歴史的な文化財の場合は、素材の部分的な破損や焼失、経年劣化など、現存作品では見えない来歴をデータに基づいて再現し、比較しながら見ることも可能である。その結果、研究や鑑賞の上での新たな視点をもたらすことが期待されている。

VR展示では鑑賞者がこうした展示物や対象文化財の三次元的な空間を往来することで、「見えないもの」を視覚化できるようになった。専用シアターではナビゲーターがコントローラーを使って自在に対象に入りこみ、視点を移動させて行き来する臨場感が、リアルな展示にない新たなミュージアムのリアリティーとして注目される。

文化財のデジタル化による展示、公開とコンテンツの公共的な活用としてはこのほか、キヤノンとNPO法人の京都文化協会が進めている綴(つづり)プロジェクト(文化財未来継承プロジェクト)がある。

これは屏風や襖絵など、歴史的に価値の高い日本の伝統的な文化財をデジタル撮影し、その画像データをもとに高精細な色彩補正を施して原寸大に印刷。紙や絹本など、公開や保存に材質の負荷が大きい日本の歴史的文化財に対し、デジタル写真技術によってオリジナルに限りなく近い複製を制作して、保存と展示や教育的な利用に便宜を広げることを目的としている。

日本の重要な歴史的文化財でありながら海外に流出した作品を高精細に複製し、当時の所有者に寄贈する事業も進めている。

これまでに制作された複製作品としては、国宝で藤原隆信作と伝えられる京都・神護寺の『伝源頼朝像』『伝平重盛像』などの三像や、長谷川等伯の『松林図屏風』、狩野内膳の『南蛮図屏風』などがある。

このうち京都・建仁寺の『雲龍図襖』は安土桃山時代に海北友松が描いた作品として知られているが、これを高精細に復元した複製品がオリジナル作品とともに公開されている。

画面の中を歩くような感覚

東京国立博物館のミュージアムシアターではこれまで、オリジナルの文化財とともにVR作品を上映して、リアルな展示では見ることのできないあらゆる角度から作品を至近で見せる企画を進めてきた。

この1月からは所蔵する重要文化財『洛中洛外図屏風(舟木本)』(六曲一双、紙本、17世紀)のVR作品を上映している。

この作品は大坂夏の陣で豊臣家が滅びる前の京都の市中を舞台に、貴族や武士から町人や職人、僧職、農民、芸人などあらゆる階層の人々およそ2500人の暮らしの断面が金地に描かれた、きらびやかで壮大な屏風絵として知られる。

劣化しやすい材料の性質上、オリジナル作品の公開日数が限られることに加えて、画面に描かれた人物や背景の細かい描写はオリジナルでは判別しにくい。このため同博物館と凸版印刷が共同プロジェクトとしてこの作品を高精細なデータをもとにして色彩、諧調、質感をVRで再現した。三次元コンピューターグラフィックスの映像の中を自由に移動しながら、あたかも画面の中を歩くような感覚はこれまでにないミュージアム体験であり、図像の研究面でも成果が期待されている。

デジタルアーカイブと呼ばれる情報資産や文化財の電子的な保存をめぐってはこの10年余り、日本や欧米で官民を通したさまざまな動きが広がっている。欧州連合(EU)は文化・科学的資源のデジタル保存とVRなどによる映像展示へ向けたDigi Cultを推進しているほか、米スミソニアン博物館などでも展示への応用へ取り組みが行われている。

日本で歴史的文化財のVR化が注目されるのは、もともと和紙や絹本、竹や木など劣化しやすい素材を使った作品が多く、その保存と継承が喫緊の課題であるという事情もある。

デジタル文化財創出機構の発足記念シンポジウムでは、デジタル技術が文化財の形状や色彩といった基本的なデータにとどまらず、触感や音響など人間の五感にわたる再現へ向けた研究が進められていることが報告された。

もとより、リアルなコンテンツが発信する感動の一回性は否定すべくもない。ベンヤミンが「アウラ」と呼んだ霊感の回復は可能なのか。「実物との相互補完」という関係の中で、VRがミュージアムに果たす新たな役割への期待は大きい。