「無言」の深さ、重さ

2007年6月号

連載

[硯の海 当世「言の葉」考 第14回

]

by 田勢康弘

(政治コラムニスト)

主たる仕事として教壇に立つようになってから1年が過ぎた。何を教えればいいのだろうか、教えるほどのものを自分は持ち合わせているだろうか、と悩み続け、それはいまもさっぱり解消していない。年齢の幅はあるものの、自分よりはるかに若い学生たちと共感できるようなことがあるのだろうか。

ふとしたことから昨夏、学生たちと信州で3日間過ごすことになった。「あしたは黙ってついてきてほしい」とだけ伝え、10人ほどの学生と車で上田市へ出かけた。どこへ向かおうとしているのか一切告げずに、自分もまた一度は行かなくては、と思い続けていた場所へと向かった。上田市の郊外、山王山の小高い丘に立つ「無言館」。戦死した画学生たちの遺作を展示する美術館である。ここがどういう場所なのか、何が展示されているのか、何を感じてほしいか、など何もいわずに、1時間後に集合とだけ告げた。無言館へ向かうこの日は、朝からあまり人と話をする気になれなかった。何かを感じても感じなくてもかまわない。

ただ、はっきりとしていることは、この絵を遺して夭折した学生たちも、ここへ私がいざなって来た学生たちも60年ほどの時間的距離を隔ててはいるものの、同じ世代であるということだ。戦争とは何であるのか、何かを語り続ける遺作の前で、考えてくれればいい、とそんな気持ちだった。それが、終戦の前の年に、中国東北地方(旧満洲)で生を受けた、いわば最後の“戦争世代”である自分の責務かもしれないと多少の気負いもあった。

絵が好きで、世界中の美術館(といっても仕事の合間に駆け足で見るだけだが)を訪れているし、国内の旅でも真っ先に美術館を訪ねるのが半ば習慣になっている。それでも、美術館であんなに涙を流したのは初めてであった。初めは、館内で絵を見ているはずの教え子たちに見られたくないと、涙をぬぐうしぐさも控えたが、そのうち、滂沱の涙になってしまった。

有名な美術館に飾られる絵に比べると、明らかに未熟である。おまけにカンバスも絵の具も質が悪い。加えてもう60年以上も時間がたっている。保存状態もさほどいいとは言えない環境で遺族のだれかが形見として持ち続けた。画学生たちが「画家志望の人間の生きている証しとして」遺していった作品である。氏名、出身、生年月日、美術系の学歴、兵隊として派遣された戦地名、死亡時の場所、死因、享年などが絵の横に記されている。

*

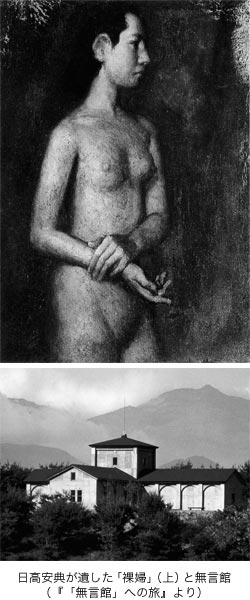

「硯の海」で無言館を取り上げようと構想を練っていたら、4月24日の日本経済新聞朝刊の文化面、「夭折画家の叫び」という連載記事の中で、無言館に展示している戦没画学生の絵について歌人の福島泰樹氏が書いていた。驚いたことに私が心を打たれた作品のひとつで、硯の海で取り上げたいと考えていた絵であった。 日高安典「裸婦」。鹿児島県種子島生まれ。東京美術学校油画科卒、20年4月、ルソン島で戦死。縦73センチ、横50センチほどの清楚な裸婦像である。「闇に溶けている豊かな黒髪、聡明の額。くっきりした目鼻立ち。かたく結ばれた唇。清らかな首筋、幼さの残る肩先。そして凛とした瞳は、何を凝視しているのであろうか。『永遠に凍結した静謐』、ふとそんな言葉が脳裏を横切る」(福島泰樹)

無言館を10年前に始めた窪島誠一郎氏は『「無言館」への旅 戦没画学生巡礼記』(白水社)の冒頭、日高安典についてこう記している。「なかでも私の眼をとらえたのは、十号大ぐらいのカンバスに描かれた茶褐色の裸婦だった。額のひろい利発そうな横顔をみせて、まるで白磁か瀬戸を思わせるような初々しい光沢をたたえた裸身をさらしている。若い女性の立像である。『このモデルは安典さんの恋人だったのでしょうか』私が不躾にきくと、『さぁ、はっきりしませんが、たぶん安典が美校時代にあこがれとったモデルさんなのかもしれませんなァ』『(中略)でも同級生の話では、これは卒業する直前に安典が描いていた絵で、生きて帰ったら必ずこの続きを描くからとモデルの女性にいいのこして出征していったそうです』」

答えているのは弟の日高稔典氏、「帰って続きを描く」はずのこの絵は未完成で、署名されていない。

窪島氏が見たスケッチブックには「小生は生きて帰らねばなりません絵をかくために」という言葉が遺されていたという。本人からの希望で満洲へ送った絵具箱やスケッチ帖は送り返されてきたという。20年4月の死亡時期も「それだって当てにならんことです。遺骨一本もどってきたわけではなく、安典の名を書いた小さな紙切れが一枚入っている白木の箱一つがとどいただけなんですから。いつも剛気で涙などみせることのなかった母が、あのときだけは空の箱を抱いて肩をふるわせて泣いていたのをおぼえとります」

窪島氏はこうも書く。「もし、あなたの美術館がお国の美術館だったら、私は兄の絵をあずける気にはならなかったでしょう、と弟の稔典さんはいう。なぜなら、安典はそのお国の命令で戦地へ行ったんですから……」(『無言館 戦没画学生の祈りの絵』)

*

1時間後、無言館から出てきた教え子たちは、みな沈黙していた。前の晩の盛り上がりが嘘のように、車の中でもしばし沈黙が続いた。私もあえて感想など聞かなかった。夭折した画学生たちは大正時代の生まれで、満洲で戦争中を過ごした私の父親の世代である。私自身は教え子たちの親の世代だから、感じ方は当然、差があるだろう。

そんなことよりも、戦争はいかなることがあってもしてはならない、ということだけを感じてくれればいい、と思った。国家には国家の論理があり、たしかに命より大事なもの、たとえば人間としての、或いは国家としてのプライドなど、大事なこともあるだろう。しかし、戦争は命を落とすだけではない。すべてのものを破壊してしまう。親子、恋人、夫婦などの絆をずたずたにしてしまう。 それはそこで終わるのではなく、いつまでもいつまでも続いていくのだ。戦没画学生の中から、日本を代表する画家になる人もかなりいたに違いない。これが最後かもしれないと、覚悟を決めて恋人の裸婦像を描く。帰ってきたら、この続きを描くと恋人に伝えたときの心境を思うと、嗚咽をとめることができなくなる。

それでもこの画学生たちはまだ恵まれている。絵を遺すことができた。その絵をたくさんの人が見る。感じる。涙する。何も遺すこともなく、命を落としたおびただしい数の若者たちのことを、われわれは思い起こす必要がある。