「資産形成」について学ぼう ニーズ高まる「金融経済教育」

2025年3月号 INFORMATION

都心で昨秋、開催された金融経済教育のイベント

「日本は金融経済教育が不足している」というのは金融経済教育推進機構(J−FLEC)の安藤聡理事長。都心で昨秋の夕方に開催されたイベントで講師を務めた。家計管理や資産形成に取り組む大切さを学ぼうと、企業で働く社会人など150人ほどが就業時間後に参加した。

金融経済教育の分野で先進国とされているのは米国だ。安藤さんは1980年代前半に赴任していたときの米国での生活を振り返り、お金についての考え方が日米で大きく違うと、次のように紹介した。

米国ではバザーなど地域社会活動が盛んであり、その利益をどこに寄付すればいいのか、親子で考えている人たちがいたという。米国では親子、職場などの友人同士でお金のことについて情報交換することがしばしばあるとも。これに対して、日本ではお金の話をタブー視する傾向があり、人前で話すことに抑制的になっているのではないかとの見方を示した。

日本が遅れている「3つの要因」

イベントを共催したのはSMBC(三井住友銀行)グループ。同行の福留朗裕頭取はイベントで、「お客さまが金融経済の知識を身に付ける機会をしっかり提供していく」との考えを示した。

金融経済教育が日本で遅れている要因について、同行の伊藤文彦専務はイベントで3つ挙げた。一つは、「低金利が続き、運用への関心が高まらなかった」という。また、「まずしっかり仕事を頑張ろうという意識が強く、仕事を優先し、金融経済教育になかなか目が向かない」と話した。さらに、「日本には年金制度があり、確定拠出年金のように、自ら参加するマインドが働かなかった」とも。

日本ではデフレ経済が進行して、超低金利が長く続いていたが、最近は物価が上昇しており、金利も上昇に転じている。デフレならば下手に運用するより、現金・預金のままでも資産価値が向上する。しかし、インフレになると現金・預金は資産価値が目減りしていく。

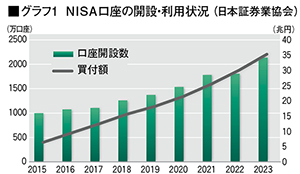

最近はNISA(少額投資非課税制度)を利用する人が増えている。口座開設数、買付額とも、年を追うごとに拡大している。インフレで、資産の運用に関心が高まっていることをうかがわせる。

資産はどう運用すればいいのか。資産形成の「王道」について、J−FLECの安藤さんは、①複利の効果、②余裕資金の長期・積立・分散での運用、③金融商品選びで安全性、収益性、流動性(解約の時間・手数料など)、の認識が大切と強調した。

特に長期で運用すると、複利の効果で元手が大きく増えていくことを、あらためて確認しておくことが大切になる。

イベントに参加した人たちからは「政府が金融経済教育を進める背景がよくわかりました」、「すべての方に年齢やライフステージに応じた教育を受ける機会が与えられることは、個々人が幸せになるために重要と感じました」などの声が出ていた。

こうした金融経済教育のイベント開催は最近、増えてきている。その背景には、政府が2022年に「資産所得倍増プラン」を打ち出し、金融経済教育を充実させて、国民の安定的な資産形成を促していることがある。J−FLECが設立されたのも、その一環になる。

社会人にも必要な金融経済教育

政府の狙いはどこにあるのか。政府は「金融経済教育を受けたと認識している人の割合」を、28年度をめどに米国並みの20%にすることを目指している。一方、この割合は22年の金融の知識や能力に関する「金融リテラシー調査」で7.1%にとどまる。

金融経済教育については、大手行で働く行員たちも「受けたことがない」と話す人が少なくない。仕事で必要となり、社会人になって独学せざるをえなかったようだ。

金融経済教育は、学生向けのみならず、冒頭のイベントのように、社会人にも必要になっている。学校の教育現場では、生徒に対してだけでなく、まず先生が学ぶ機会が課題とされている。日本では幅広い年代の人たちが金融経済について学ぶ機会を必要としているのかもしれない。

前出の金融リテラシー調査は、金融教育の効果についても言及している。たとえば、金融教育を受けた人は正答率が高く、望ましい金融行動をとる人の割合も高いという。さらに、正答率が高い人には、金融トラブル経験者の割合が低い傾向がみられる、などとしている。

金融や投資の分野では、詐欺などの被害にあう人もいる。金融経済について正しい知識を持ち、自分に適切な金融商品を選び、どのように投資するのがいいか、判断するのは自己責任となる。

大切な資産を上手に増やしていくためには、金融経済に関心を持ち、正しい知識を身に付けておく必要がある。金融経済教育の役割はますます大きくなっている。

(取材・構成/ジャーナリスト 浅井秀樹)