初公開! 医療機器マネー 「上位20社」リスト

アボットやテルモなど機器メーカーから医療界に流れた金は年間340億円。首位は日本メドトロニックの39億円。

2023年11月号

DEEP

[ガバナンス未発達]

by

尾崎章彦

(乳腺外科医)

唯一、具体的な情報を提供してくれたテルモ(甲府東工場)

2023年9月、国立がんセンター東病院で、医療機器の選定をめぐる収賄事件が明るみになった。医療機器メーカー「ゼオンメディカル」の製品採用の見返りに現金の受け渡しがあり、同病院に以前勤務していた肝胆膵内科の医師と、同社元社長が逮捕されたのだ。

また、昨今、医療機器業界と医療業界の間でカネを巡る不祥事が相次ぎ報道されている。しかし、医療機器企業から医療界に流れるカネ(医療機器マネー)の全貌は不明だ。

「医療機器マネー」首位の日本メドトロニック(神奈川県内のイノベーションセンター)

筆者は、これまで製薬企業から医療界に流れるカネ(製薬マネー)について、月刊FACTAで分析結果を発表してきた。そして今回、医療機器マネーを徹底調査したので、概要を初公開する。

まず予備知識として、医療機器の法的分類と業界の規模感を説明しておきたい。

医療機器は、薬機法施行令によって、その特徴や用いられる疾病ごとに106種類に大分類される。

さらに薬機法は、不具合が生じた際の人体へのリスクに応じ、医療機器を次の3つに分類している。

●一般医療機器(Class 1:体外診断用機器、メス、ピンセット等)

●管理医療機器(Class 2:MRI装置、電子内視鏡、小音波診断装置等)

●高度管理医療機器(Class 3:透析器、人工関節、人工呼吸器等、Class 4:ペースメーカー、人工心臓弁、冠動脈ステント等)

例えば、「整形用品」には、骨折などで患者の体内に挿入されるClass 3の人工関節もあれば、怪我をした際に用いられるClass 1の救急絆創膏も含まれる。

次に2021年度、国内生産額が2.60兆円、輸入額が2.81兆円、輸出額が1.00兆円であることから、医療機器の国内市場規模は4.41兆円と推測される。なお、IQVIAによると、21年度の国内医療用医薬品市場は10.68兆円であり、その市場規模は製薬業界の41.3%である。

医療機器別の国内生産高ランキングを見ると、全身用Ⅹ線CT装置が最も多く1161億円(4.5%)、歯科鋳造用金銀パラジウム合金が981億円(3.8%)、ビデオ軟性大腸鏡が756億円(2.9%)と続いた。ランキングには、人口100万人当たりのCT台数が111台とOECD加盟国で最大である日本の特徴、さらに、消化器領域の内視鏡で世界シェア70%以上を占めるオリンパスの存在が反映されている。

医機連ガイドラインの「落とし穴」

ただし、一部内資企業の健闘虚しく、医療機器の輸出額は輸入額をはるかに下回っている。実際、21年度、日本の医療機器業界の輸出額は輸入額の35.6%しかない。さらに、国内市場の63.8%が外資企業によるものであり、まさに、日本の医療機器市場は外資企業の独壇場となっている。

現状を当事者はどのように考えているのか。傘下に20の会員団体を持つ医療機器業界最大の団体「日本医療機器産業連合会」(以下、医機連)に問い合わせを実施した。だが、回答は「お答えする立場にない」との一言のみで、リーダーシップの欠如が懸念された。

さて、話を医療機器マネーに戻す。一番の問題は、企業から医療界に支払われる謝金や寄付金が、医師や医療機関にとって主要な“利益相反”の源となり得ることだ。機器の選択には医師に権限があり、自分の懐を痛めずに、際限なく導入できる。企業にしてみれば、営業対象として効率が良い。

その点、共通するのが製薬マネーだ。営業戦略として、医師を対象とした製薬企業主催の(ウェブ)講演会が、日夜実施されている。米国の調査では、参加した医師による主催企業の薬剤処方増加につながることが明らかとなっている。この手のイベントでは、ホテルの会場費や飲食代、座長や講師に対しての謝金・宿泊費・交通費、参加者の交通費などがばら撒かれ、大きな会場で開催される講演会の経費は「1千万円以上を計上する」(元製薬企業社員)。現在、新型コロナウイルス感染症が5類に引き下げられ、リアルでの講演会の開催が再び増えつつあるため、監視が必要だ。なお、一連の経費は、日本製薬工業協会(製薬協)が発行する透明性ガイドラインに則り、各社がそのホームページで公開している。

医療機器マネーに関しても、例えば循環器領域において、医師への支払いが多い企業の販売するペースメーカーが採用される傾向にあることが、やはり米国で明らかとなっている。こうした医療機器マネーの大部分は、医機連が発行する透明性ガイドラインに則り、製薬企業と同様の基準で公開されている。

ただし、各医療機器企業は医機連に直接所属せず、その傘下の会員団体に所属している。例えば、医用内視鏡や眼科機器を製造販売する企業は日本医用光学機器工業会に、主に所属するといった具合だ。ここに医機連の定めるガイドラインの「落とし穴」がある。

見えないカネが不正の温床に

医機連は1984年に設立された業界団体だが、そもそもその役割の説明において、「各医療機器関係団体の主体性を尊重する」と明記されている。すなわち、主要な企業が直接製薬協に所属する製薬業界と比べ、各医療機器企業には、医機連の定める透明性ガイドライン遵守の意識が希薄な可能性がある。

もう一点、医療機器マネーでは、“見えないカネ”の存在が重要だ。

2023年1月に津地方裁判所で有罪判決が出て、現在控訴審が行われている、三重大学臨床麻酔部の一連の不祥事を用いて、この点を説明する。

まず、日本光電工業の事例では、三重大学臨床麻酔部の元教授が手術室の設備を同社機器に切り替える見返りに、彼が代表理事を務める一般社団法人に200万円の寄付金が支払われ、これが贈収賄と判断された。なお、日本光電工業社内の正式な寄付としての決裁は下りていない。そのため代替策として、取引を仲介した卸売企業への納入価を現場の判断で大幅に値下げし、その差益を原資に、卸売企業から寄付が行われている。

一方、小野薬品工業の事例は、同じ元教授が同社の不整脈治療薬オノアクトを処方する見返りに、大学側に200万円の奨学寄附金が本社決裁の上で支払われ、これが贈収賄と判断された。なお、奨学寄附金は、製薬・医療機器企業が大学やその講座に提供する寄付金で、医療界で重宝されてきた。

この二つの事例において、焦点の一つは、日本光電工業が支払った寄付金は、納入した医療機器の値段を調整して作り出された“見えないカネ”であるということだ。これは、公定価格として国に薬価を定められている薬とは大きく異なる医療機器マネーの最重要ポイントであり、数多くの不正の温床になっていると筆者は考えている。事実、冒頭のがんセンターとゼオンメディカルの事例でも、“見えないカネ”が問題になっている。

他方、小野薬品工業の事例では、支払われた奨学寄附金の詳細は公開されていたが、奨学寄附金が処方のキックバックとして使われていた。このような慣習は、医療界の公然の秘密だったが、今回、この形式的には“見えるカネ”に、司法のメスが入ったことになる。

背景にあるのは、両業界の会社規模の違いだ。一般に、医療機器企業は製薬企業に比べて小規模の会社が多い。実際、日本光電工業と小野薬品工業は、いずれも東証プライムに上場する日本を代表する企業だが、前者の時価総額が3200億円程度なのに対し、後者は1・4兆円と、規模が全く異なる。

そもそも製薬業界では10兆円を超える市場の大部分が、製薬協に所属する企業によって達成されている。一方、医療機器業界では、106種類の機器分類があり、医機連傘下に20の組織が存在するが、その市場規模は4兆円程度に過ぎない。一つ一つの企業の規模が、全く異なるのである。

結果として、製薬業界ではガバナンスが発達し、“見えるカネ”さえ減りつつある。実際、16年に1917億円だった営業目的の製薬マネーの総額は、19年には1775億円まで減っている。他方、ガバナンスの未発達な医療機器業界では、まだまだ“見えないカネ”が議論の中心ということだ。

目立つ「コンサルティング料」

以上を踏まえ、19年度の医療機器マネーの“見えるカネ”を、製薬企業との比較も交えつつ、分析する。まず、製薬業界では、製薬協を中心とする89の製薬企業を対象とした。一方で、医療機器業界では、厳密な意味で製薬協と対を成す組織が存在しないが、医機連傘下で主な医療機器企業を最も多く含む「日本医療機器ネットワーク協会」(@MD-Net)を中心に、計115の医療機器企業を対象とした。なお、@MD-Netには、参天製薬のように、製薬メインの企業も一部含まれる問題点があることは留意してほしい。

調査では、各企業が公開している全支払いを業界毎に集計した。具体的には以下5項目を対象とし、合計額を算出した。

【A項目】医療用医薬品の研究・開発、製造販売後調査に係る費用等

【B項目】大学医局・講座や学会など組織に支払われる寄付金

【C項目】個別の医療者に労務の対価として支払われる謝金

【D項目】講演会の会場費や飲食費、交通費などとして支払われる経費

【E項目】その他の経費

まずその全貌だが、19年の医療機器マネーは総額343億円に対し、製薬マネーは総額3155億円と、医療機器マネーの規模は製薬マネーの10・9%に過ぎない。ただ前述のように、医療機器マネーは“見えないカネ”が営業の主戦場となっている可能性があり、この金額差は額面通り受け止めるべきではない。

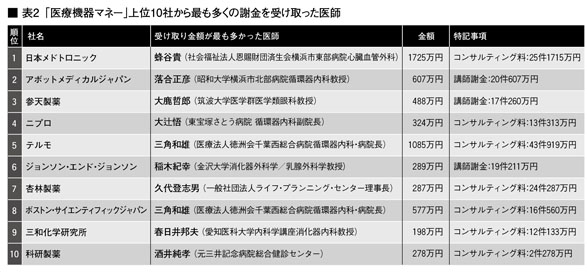

表1には、医療機器マネー上位20傑の企業を掲載した。上位企業が販売する医療機器としては、心疾患や手術器具などが目立つ。例えばトップの日本メドトロニック社は、かねてより心臓ペースメーカー販売の世界最大手であったが、15年には、手術器具の製造販売に強みを持つアイルランドのコヴィディエン社を買収した。その結果、心疾患関連医療機器と手術器具と、ドル箱の医療機器を複数抱え、特に支払いが増えている。一方で内資では、ニプロやテルモ、オリンパスといった企業が多くのカネを支払っていた。

表2には、医療機器マネー上位10社について、謝金の支払いが最も多かった医療者をまとめた。まず個人への謝金における特徴として、コンサルティング料が多いことが挙げられる。これは、講演会での営業活動を主戦場とする製薬マネーと対照的である。コンサルティング料は、講師謝金や原稿執筆・監督料に比較して、労務の詳細が不明瞭であることが多く、製薬マネーでもしばしば問題になっている。それにしても、コンサルティング料が目立つのは、“見えないカネ”が問題になる医療機器マネーらしい。実際、日本メドトロニックから蜂谷貴氏(社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院心臓血管外科)に支払われたコンサルティング料(1件あたり平均68万円)に顕著なように、1件あたりの金額も極めて高額である。一方で、三角和雄氏(医療法人徳洲会千葉西総合病院循環器内科・病院長)は、テルモ、ボストン・サイエンティフィックジャパンから最多の支払いを受け取っていた。一部の医師に支払いが集中するのは、製薬マネーと共通する特徴であろう。

この結果を受け、筆者と月刊FACTA編集部は、対象となった10社と蜂谷氏・三角氏に対し、文書での取材を実施した。

多額のコンサルティング料を受け取った蜂谷貴医師

その結果、両医師、および、企業では科研製薬と杏林製薬から回答がなかった。また、返信のあった企業のうち、具体的な情報を提供してくれたのはテルモのみであった。三角氏に依頼した労務の詳細としては、「新製品や改良品に対する評価やフィードバック、当社開発者やマーケティング担当者との意見交換、循環器治療の市場動向や地域医療構想に関する情報提供、社員教育等」との回答だった。依頼した理由については、「三角医師は、循環器領域の血管内治療の豊富な知識、手技経験、症例数を有する国内有数のKey Opinion Leaderであり、また当該分野での将来的な医療ニーズやトレンドに明るく、千葉西総合病院院長、徳洲会グループ理事として病院経営のプロフェッショナルである」ことに加え、「製品開発から地域医療など将来の医療動向まで、多角的なアドバイスを得ることが期待できる人物であることから、業務を依頼した」とのことだった。

2社から最多の金額を受け取った三角和雄医師

さらに、依頼した労務が多くなった理由としては、「2019年前後は循環器領域の数種の主力新製品の導入準備と販売が重なった時期であり、製品が設計通りのパフォーマンスを出せているか等を確認するために、三角医師からアドバイスやフィードバックをもらった」、「2025年の医療制度改革による急性期病院の再編を控える中、数多くの病院やクリニックを抱える徳洲会グループ病院の幹部という立場から、地域医療を含めた今後の医療市場動向やトレンド等について情報をもらった」との回答だった。極めて明快であり、テルモの情報透明化への姿勢を評価したい。

情報公開実施企業は8社のみ

最後に、医療機器・製薬業界がデータ公開をどの程度適切に実施しているか、検討する。この点は、圧倒的に製薬業界に軍配が上がる。医療機器業界においては、115社のうち40社がデータ未公開であり、我々が要求したことで初めてデータ公開を実施する企業も多かった。なお、医機連はそのHPで情報公開実施企業を掲載しているが、23年10月11日時点で8社にとどまり、その威光が傘下の団体・企業に行き届いていない可能性が高い。医療機器業界では、本来“見えるカネ”であるべきところ、現状では“見えないカネ”にとどまっている部分が大きいと言える。@MD-Netの会員企業が医療界との金銭関係を全て公開することで、その総額が増加したり、ランキングが入れ替わる可能性も十分にあり得る。

一方、製薬協は89企業全てが情報公開を実施しており、複数年のデータを公開している企業も多い。もちろん製薬企業の情報公開体制は、我々の追及もあり徐々に改善してきたもので、当初は現在のような体制でなかったことは注意が必要だ。

以上、医療機器マネーの“見えるカネ”について説明した。“見えないカネ”が問題になりがちな医療機器マネーだが、“見えるカネ”も重要であることには変わりない。その規模は製薬マネーより少ないが、その中にも、まだまだ“見えていない”部分が残っている。今後、その可視化に努める必要がある。それが、医療界全体の信頼を高めることにつながると筆者は信じている。