司法の闇「別世界」描いて斬る

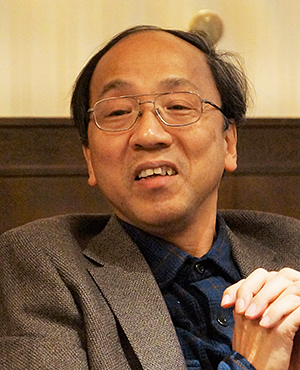

瀬木 比呂志氏

氏

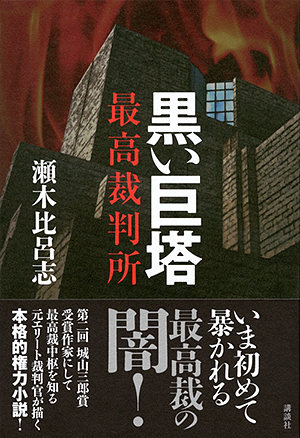

『黒い巨塔 最高裁判所』著者

2016年12月号

BUSINESS

[インタビュー]

聞き手/本誌 宮﨑知己

瀬木 比呂志氏 (せぎ ひろし)

『黒い巨塔 最高裁判所』著者

1954年生まれ。東大法学部在学中に司法試験に合格。東京地裁、最高裁等に勤務。2012年から明治大学法科大学院専任教授。著書に『ニッポンの裁判』『絶望の裁判所』等。

『黒い巨塔 最高裁判所』(講談社)

――なぜ小説仕立てにしたのですか。

瀬木 これまでのノンフィクション、法社会学的分析では書けなかったことを解明、描写したいということです。裁判所のあるべき姿は「権力チェック機構」なのに、日本の裁判所は、これとは異なり、「権力補完機構」になっています。どうしてそうなっているのか、最高裁判所の中ではどういうふうに物事が決まり、個々の人間はその中でどういうふうに自分を処しているのかを、パラレルワールド(別世界)小説の形で描き、批判しようと考えました。

――題名は山崎豊子さんの『白い巨塔』を想起させます。

瀬木 タイトルについては、一つのヒントとして参考にさせて頂きました。最高裁は、医学部よりも強大で恐ろしい、閉ざされた、「黒い」巨塔だと思います。

――原発訴訟を主要な筋立てに持ってきました。

瀬木 原発行政と原発訴訟は戦後政治、司法の負の形の典型だと思います。多くの原発訴訟の裁判官は、良心と憲法・法律の体現者というよりは、事件を処理する役人になっています。どうしてなのか。その力学、いわば司法権力のリアルなメカニズム、また、エリート裁判官、政治家、ジャーナリストらのつばぜり合い、人々の法的意識・リテラシーの問題等は、これまでの書物では十分に描ききれなかった事柄です。

――裁判官には「独立の原則」がありますが、小説では、最高裁が、裁判官協議会を通じて、全国の裁判官を統制する様子が描かれています。

瀬木 実際の現場が今どうなっているかというと、協議会は外部の批判が大きかったからやめ、司法研修所の研究会という形で統制しています。2012年1月の原発訴訟の第1回研究会では、ある程度果敢な判断をしても良いのではないか、みたいな方向付けでした。ところが13年2月の第2回では「福島原発事故前の判断枠組みに戻れ」「仮処分は消極」という方向性がはっきり出ました。また、第2回はシンポジウム形式で、裁判官は少ししか発言していません。パネラーがしゃべったことがそのまま裁判官に「お達し」される形になりました。

――日本の裁判所が権力チェック機構としての役割を果たせないのはなぜですか。

瀬木 米国では、社会的価値に関わる事柄、そうしたことに関する国の大きな方針は、最後は裁判所が決めます。それらについては、最後は裁判官たちの良心に委ね、彼らは、「法の支配」に基づき、法の正義と公正に従って決めるということです。欧州にもそうした意味での法の支配はあります。ところが日本の裁判所は、本作にリアルに描いたとおり、「人の支配」です。最高裁長官と事務総局、つまり最高裁長官が率いる組織の支配。だから、判決では権力に都合の悪いような結論を出さないわけです。初めに結論ありきで理屈が後からくっつくのが日本の裁判だということも、小説は具体的に示しています。