認知症家族潰す「家裁の大罪」

敗訴しては大変。その保身ゆえ親族後見人を敬遠する家裁。身近な者を遠ざけて超高齢化社会を乗り切れるのか。

2016年6月号 POLITICS [裁判所は現場と向き合え]

東京家庭裁判所が入るビル

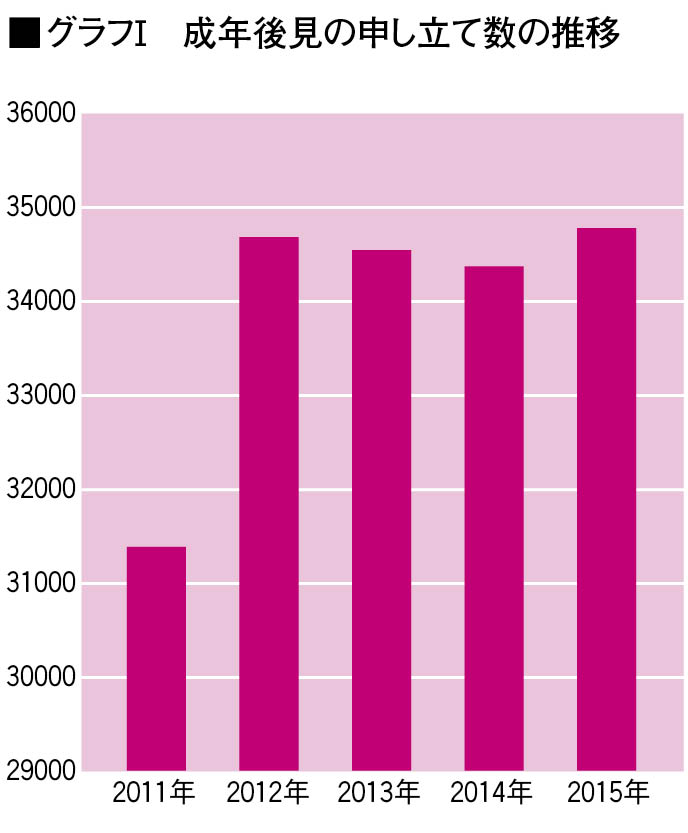

認知症や精神疾患で判断能力が低下した高齢者らの財産や契約を、本人に代わって保護・支援する「成年後見制度」の後見申し立て数が伸び悩んでいる。2000年に従来の禁治産・準禁治産制度に代わって制度が発足して以来、順調に伸びていたが、12年に3万4689件といったんピークを付けると、13年と14年は続けて減少した。15年は過去最高となったものの、前年比409件増とほんのわずかな増加にとどまった。(グラフⅠ)

今後10年間、高齢化はますます進み、後見人を必要とする場合が多い認知症高齢者の数も急増が避けられない見通しになっている。それにもかかわらず、閉塞感が漂う状況になっている。現場でいったい何が起きているのだろうか。

次のような事例がある。首都圏に住む40代の独身女性は、80代の母親と二人暮らしだ。母親は長年、父親と二人で暮らしてきたがおととし父親が死去。そのショックなのかしばらくすると言動がおかしくなってきたので引き取った。

相次ぐ「注文」に辟易

医師に診せると「認知症」と診断された。母親には父親から相続した数千万円の財産があったが、本人の希望で老人ホームには入らなかった。自分が仕事に出ている間は介護ヘルパーを頼んでいた。

ところが、母親は症状が重くなり徘徊するようになった。お金の計算ができなくなり、近所のスーパーで変わった商品を売りつける営業マンに頻繁に声をかけられるようになった。自宅に勧誘の電話がかかってくるようにもなった。

同級生に相談すると「あなたが後見人になってお母さんの財産を管理したら」と言われた。

助言に従い手続きを始めると、家庭裁判所が「親族の後見人がお金を私的に使い込んでしまう事例が増えている。後見人になるならお母さんの財産のうち生活費を除く分を、金銭信託で銀行に預けてもらえないか」と言ってきた。

最初は「そうか」とうなずいたが、仕組みを知って驚いた。いったん、弁護士や司法書士、行政書士など法律・行政の国家資格を持つ専門職の人が母親に後見人として付いて、信託の必要の有無を調べて裁判所に報告する。裁判所の判断で信託するとなれば、使えるお金は「母親の生活費」に制限され、財産を新たに引き出す場合は裁判所の指示が必要になるという。

そうなると、母親の趣味や旅行、急病のときの出費はどうするのか。専門職後見人には10万円以上のお金を支払う必要があるし、信託銀行にも手数料を支払わなければならない。母親を預かるだけで負担が増えるのに「そんなお金まで……」と気が重くなった。

家裁はさらに「後見監督人」も付ける、と言ってきた。弁護士や司法書士などに月2万円ほどの報酬を支払って、自分自身の行動を監視してもらわなければならないのだ。監督人には年に2回、母親の財産の残高や使途を報告しなければならない。

「母親の財産を使い込む気などないのに最初から不正を疑われている。あまりにも杓子定規だ」。この女性は今も利用に踏み切れないでいる。

成年後見人は、後見を受ける人の財産を把握して、財産管理や老人ホームの入所の契約などを行う。14年時点で約19万1千人が利用している。全国に50ある家裁に申し立てを行い、家裁調査官による調査を経て、審判で家裁が後見人を定める。

一方、日本には、認知症の高齢者が15年の厚労省推計で525万人いる。高齢者の4分の1が独り暮らしであることを考えると、おそらく100万人以上の認知症高齢者が独りで暮らしているとみられ、「オレオレ詐欺犯」をはじめとする特殊詐欺集団がこれを狙っている。

首都圏の自治体の後見制度担当者は、「日本は世界の中でも高齢化が激しく、資産を抱えている高齢者の財産管理は大きな課題だ。成年後見制度を利用する人はあと10倍あってもおかしくないが、利用者からは『この制度は使いにくい』という声をよく聞く」と話す。

まさに成年後見人の数を増やすことは急務なのに、家裁はなぜこうも、身内である親族を疑い、財産を引き離そうと躍起になり、親族が後見人になろうとする気持ちを萎えさせるのだろうか。

姪と母親が使い込む

その背景には、親族後見人による金銭の横領や詐取といった事件が増えたこと、および、親族の後見人に金銭を奪われたのはその人物を後見人に選んだ家裁の責任だと家裁を訴える事例が増え、家裁側が裁判に敗れるケースが続いたことがある。

最初の訴訟は10年の広島地裁への訴えだった。判決文などによると、01年、ある男性が交通事故で障害者となり療養施設に入った。約5千万円の保険金が出たが、家庭裁判所が後見人と決めた男性の姪が3800万円弱を横領した。

姪は知的障害があり、もともと財産管理能力がなかった。04年に中位程度の精神遅滞(精神年齢8歳4カ月)と鑑定され、後見人の職務についても理解できていなかったとされる。

広島家裁の調査官は05年に後見人と面談した際、男性がもらうはずの保険金が姪の銀行口座に入金され、470万円が引き出されていることに気づいていた。なのに、姪の「男性の必要な出費が毎月25万円」「ベッドの購入」という主張をただ聞くだけで問題視しなかった。そのため、姪はさらに預金を引き出し続け、母親とも共謀して、テレビやカメラ、自身の指輪など私的な使い込みを続けた。

男性は国(広島家裁)に損害賠償を求め、裁判となった。一審は国が勝ったが、二審は12年、国の責任を認め、231万円の支払いを国に命じた。

家裁は、単に訴えられたというだけでなく、「敗訴」という結果に驚愕し、冷静さを失ったという。関係者は「広島高裁の判決は家裁にはとてつもない打撃だった。親族間の争いは、醜くて執拗。親族による横領は年々増えていたから、あてつけ訴訟も含め次から次へと国家賠償請求が起こされるのではないかと震えた」という。

こうした流れの中、家裁は12年、後見制度支援信託を導入し、例えば500万円や1千万円以上の財産があれば、親族の後見人に強く勧めることにした。さらに、後見人を管理する監督人を専門職の後見人にもつけるなど制度全体の強化もはかり、不正を封じ込めようとしたという。

敗訴恐れ、和解勧める

しかし、宮崎地裁で13年、今度は宮崎家裁の未成年後見人の監督に問題があったとして国家賠償請求が起こされた。

裁判資料などによると、07年、ある少女の母親が買い物を終えて自転車で帰宅中、軽自動車とぶつかり亡くなった。その保険金の受取人はこの少女だったが、未成年だったため母方の祖母が後見人になった。まもなく祖母の預金口座に2400万円の自賠責保険金が振り込まれた。

ところが、祖母はこの入金を家裁に報告せず、「お金は出ていない」などと主張。少女の父親(母親とは未入籍)は、家裁が祖母を後見人として選出した1ヵ月後、祖母を未成年後見人から解任するよう求める申し立てを家裁に起こした。

父親の代理人弁護士は「祖母はお金にルーズで娘(少女)が食い物にされる危険がある」「祖母は2度も自己破産し、現在も債権者に追われている」と記した準備書面を提出。「保険金を手にすると高金利業者や闇金に支払う可能性も否定できない」とも主張したという。

しかし、家裁の審判官はこうした主張に耳を貸さず、祖母を未成年後見人から解任しなかった。すると祖母は、自賠責保険に続き、今度は少女の預金口座に振り込まれた任意保険金4千万円を少女の口座から引き出して自分の口座に振り込み、自分の借金の返済に充てた。横領の総額は約2500万円に膨らんだ。

家裁は祖母が提出した財産目録に不自然な点があったのを見逃し、自賠責の保険金の後追い調査も怠っていた。そこで、少女は父親の力を借りる形で提訴。

宮崎地裁は14年、少女側の主張を認め、国に約2500万円を支払うよう命ずる判決を出した。控訴審は和解となったが、関係者は、敗訴を積み上げたくない福岡高裁宮崎支部の強い働きかけがあって和解となったと明かす。

一方、家裁は自身への国家賠償請求が止まらないのを受けて、成年後見制度の舵取り方針も転換した。

親族後見人をむやみに認めず、できるだけ弁護士や司法書士、行政書士といった国家資格を持つ専門職を後見人にするという方向に転じたのだ。

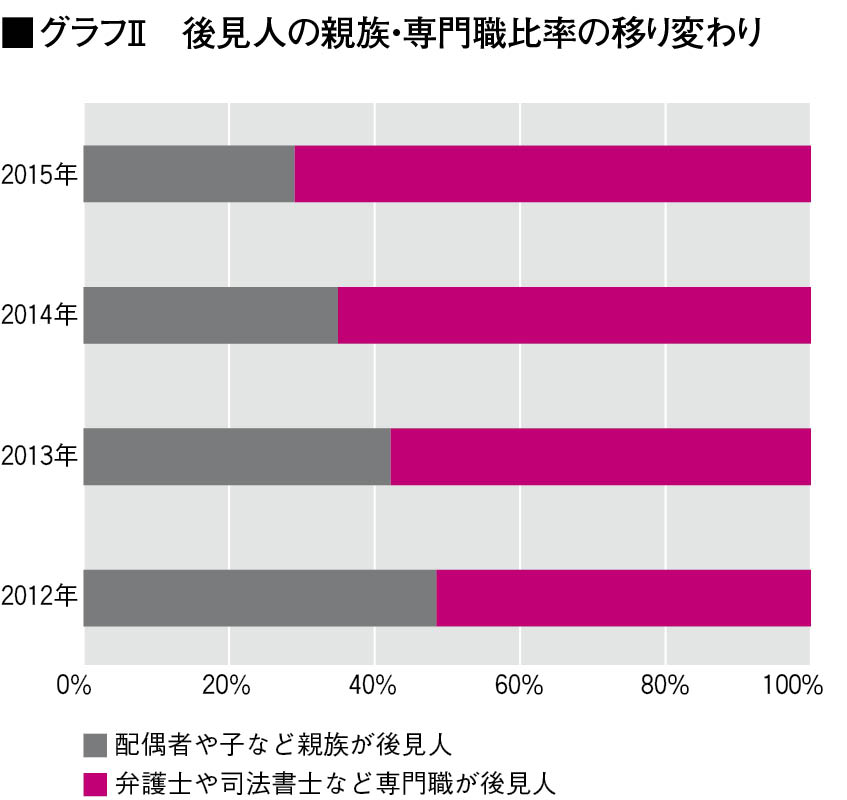

最高裁がまとめた15年の「成年後見関係事件の概況」をみると、方針転換は一目瞭然だ。成年後見の申し立て者は、8割が本人か、配偶者、子供を含む「親族」だった。大半が親族を後見人にして欲しいと願ったとみられるが、親族が後見人に付くことができたケースは全体の29.9%だった。

全体に占める配偶者や子など親族が後見人になった割合は、12年は48.5%だったから、この3年間で18.6%ポイントも減ったことになる。(グラフⅡ)

切り札の専門職も横領

家裁としては、親族後見人による犯罪が増えているから専門職の後見人を増やすのは仕方がないと考えているようだが、こうした方針転換は家裁の「保身」の裏返しに過ぎない。

関係者は「後見人の候補者名簿を出すのは、弁護士なら日弁連、司法書士なら司法書士会連合会。専門職後見人が問題を起こした場合、専門職の団体の問題になるだけで家裁の責任にならない」と解説する。

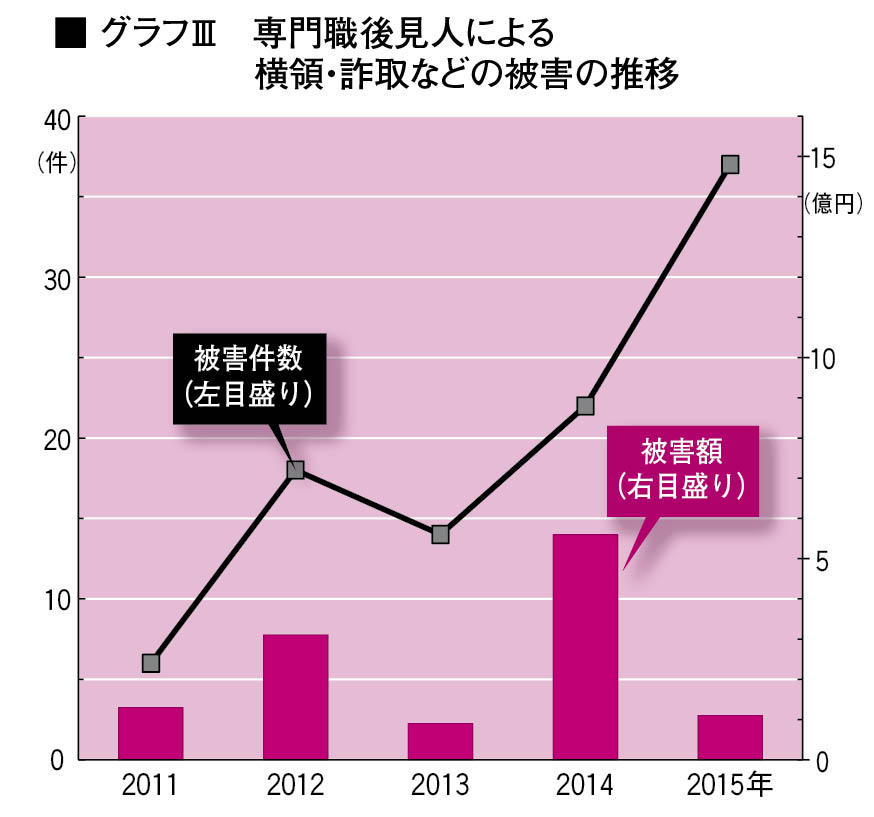

たとえ動機が保身であっても、結果的に後見人による横領の被害が減るなら良いのだが、実際のところ専門職後見人の比率が増えても、被害の額や件数は思いのほか減っていない。

14年の家裁が推す専門職後見人による被害額は約5億6千万円で、13年に比べて額は4億7千万円増え、構成比も3%から9%へと拡大した。15年は額が1億1千万円に減り、構成比も3%に戻ったものの、件数は37件と14年より15件増えた。

家裁はなぜ現場を見て見ぬ振りをするような対応しかできないのだろうか。

家庭内の争いごとを扱う家裁の仕事量が急増しているのに、家裁の職員があまり増えていないことが背景にあるようだ。

家裁の仕事で一番多いのは今も昔も離婚に関する調停や審判だが、高齢化社会の進展に伴い、扶養や成年後見にかかわる事件がそれに加わる形で急速に増えた。それに職員の増員が追いついていないのだ。

そのしわ寄せは自治体の後見制度担当の職員にも及んでいる。身寄りのない高齢者に代わり、自治体が家裁に後見人を申し立てる「自治体申請」の数は、15年は前年比10%以上増えている。

後見人の問題については、高齢者一人ひとりの家庭環境が大きく異なるため、自治体としても家裁の担当官と話し合いの場を持ちたいのだが、なかなか難しいという。

ある自治体の職員によると、「家裁に問い合わせても『会っている時間がない。とにかく書類だけ送ってくれ』という対応が多い」という。

ある関係者は「そもそも裁判所という大組織のなかのヒエラルキーでいえば家裁の地位はとても低く、人事も上級裁判所に握られている。家裁は問題が上に持ち上がってこないための防波堤でしかない」と、ため息交じりで話す。